제천 성산 칠성봉

일대(제천역~성산~옥녀봉~동중뒷산~7층모전석탑~애뒤산(향림봉)~독순봉~수도산~칠성봉~제천역)

[ 2024. 4. 10 ]

1. 서울 - 제천역 산행 시작

1) 2024년 4월 10일(수) 청량리역07:34 -> 09:31제천역 : 무궁화(6,400원)

2. 산행코스

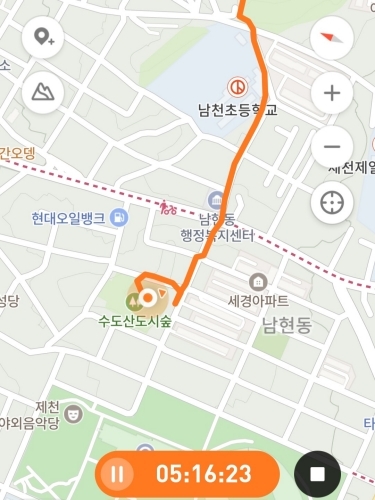

2024년 4월 10일(수) 총소요: 8시간 10분(산행거리 : 24 89km)

제천역~청풍호로~성산~옥녀봉~신백생활체육공원~동중뒷산(구야봉)~7층모전석탑~애뒤산(향림봉)~독순봉~수도산~제천 칠성봉~제천역(베니스모텔)

3. 제천역 - 제천역 숙소 교통편 및 숙박

1) 2024년 4월 10일(수) 제천역 베니스모텔 숙박(35,000원)

※ 원래 계획으로는 성산과 동중뒷산 그리고 애뒤산 이렇게 3산만 생각하였는데

예상치 않게 성산 부근의 옥녀봉과 애뒤산 남쪽의 독순봉과 수도산 그리고

장락동의 7층모전석탑을 만나는 행운을 얻었고, 특히 북두칠성 형태로

제천 시내에 산재한 고도 300m가 되지 않은 칠성봉이라는 7개 봉우리를

모두 답사하는 역사문화 산행이 되었기에 너무나 크게 만족한 행복한

산행이 되었다.

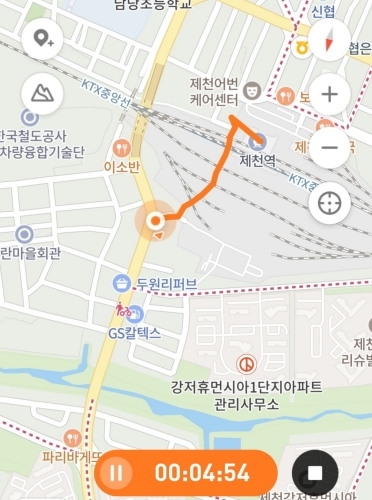

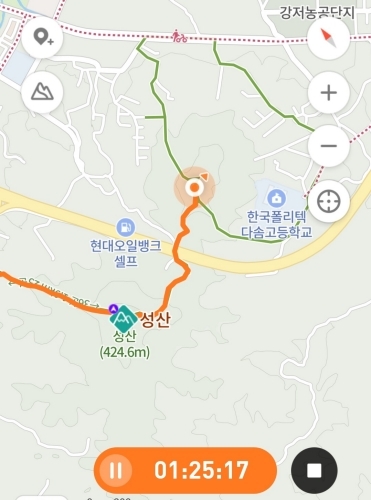

▼ 09:39 제천역 산행시작 ~ 10:37 [3.54km] 성산(424.6m)

정상

09:39 제천역 3번출입구 표지판 따라 진행하면서 산행 시작하여 3번

출입구는 우측 북쪽 방향이고 좌측 남쪽 방향 구름다리 통로를 지나는데

제천역 철로 위를 지나가는 것이고 계단으로 내려간 다음

09:44 [403m] 큰 도로 만나 좌틀한다.

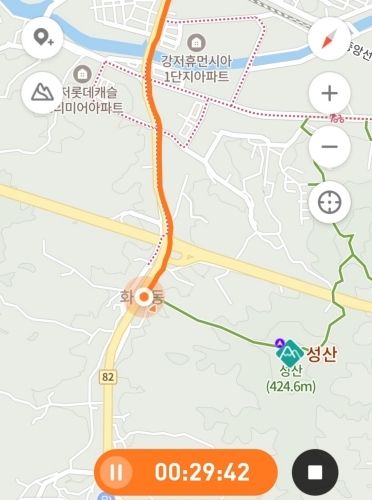

4차선 도로는 청풍호로라 하고 09:48 사천교로 장평천을 건너가면

서울은 이미 져버린 벚꽃이 제천은 지금 막 절정을 맞아 만개하였고

10:00 큰 도로를 버리고 좌측 소로를 따라 진행하면

10:04 북부로 명지교차로 마지막 굴다리를 통과하고

10:08 [2.43km] 성산 안내판 선 지점에서 좌측으로 들어간다.

정상 등로는 좌측 능선인데 초입에서 놓친 듯하고 민가 몇 채 방향

마을 길을 따라가면

길은 민가로 향하여 전방 둔덕을 오르자 다시 마을 길을 만나게 되고

10:13 드럼통 부근에서 길은 멈추는데 좌측 능선 방향으로 흔적이

보여 반팔 차림으로 옷 갈아 입고 10:15 산행 재개한다.

비탈을 오르면 10:19 묘지 하나는 비켜 지나가고 정상 등로를 만나

고도를 높혀간다.

소나무 사이로 난 평탄한 등로를 기분좋게 진행하면 전방으로 성산이

보이기 시작하면서

제법 가파른 오르막 경사를 코 박고 올라가면

묘지 우측으로 올라 산불감시초소를 지나면

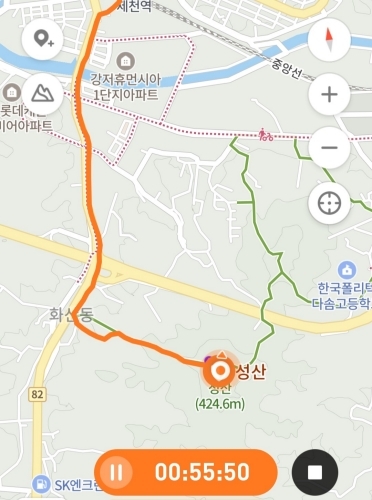

10:37 [3.54km] 널따란 헬기장으로 조성된 성산(424.6m) 정상에 올라서게

된다.

성산성[ 城山城 ]

「충청북도 제천시 금성면 동막리와 명지동에 있는 통일 신라의

테뫼식 산성.

[개설]

성산성은 제천시 금성면 동막리와 명지동의 경계를

이루는 해발 426.7m의 성산 정상부에 축조된 산성이다. 성산성에 관한

옛 기록은 『충청도읍지(忠淸道邑誌)』와 『충청북도각군읍지(忠淸北道各郡邑誌)』에서

보인다.

즉 “성산의 옛 성과 제비랑산의 옛 성은 모두 언제 쌓은 바인지

알 수 없다”고 하였다. 『조선보물고적조사자료』에는 “토성(土城)으로

2~3중으로 산정을 둘러쌓았다”고 기록되어 있으며, 『문화유적총람』에는

“성산의 정상에 2중으로 둘러쌓은 토석 혼축 산성으로 성내에서는 신라

계통의 유물이 발견되었다”고 하였으나 구체적인 조사는 아직까지 이루어지지

않았다.

다만 충북대학교 중원문화연구소에서 지표 조사를 하여 성의

개략적인 성격이 파악되었다. 성은 성산의 정상부에서 동쪽, 서쪽, 남쪽으로

흘러내리는 산줄기의 상단을 에워싼 테뫼식 산성으로, 동문지와 서남문지,

그리고 서북문지 등 3개의 문지와 건물지 2개소가 확인되었다.

산성

내에서 확인되는 유물은 주로 8~11세기에 이르는 유물이 수적으로 월등한

비율을 보이고 있어 성산성의 중심 연대 또한 이 시기로 볼 수 있다.

[건립 경위]

성산성은 발굴 조사 등의 구체적인 학술 조사가

이루어지지 않아 정확한 건립 경위를 파악하기 어렵다. 다만 폐성 시기와

관련하여 조선 전기 지리지인 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에

말응달산(末應達山)으로 기록되어 있는 것으로 보아 조선 시대 이전에

폐성되었을 가능성도 있다.

[위치]

성산성은 제천 시가지 남쪽 독립된 봉우리를

형성하고 있는 성산에 위치한다. 동남의 고교천(高橋川)과 북쪽의 장평천(長坪川)이

흐르는 중앙부에 있다. 북쪽으로 국도 38호선과 국도 5호선이 만나는

지점이 있고, 서쪽으로 제천과 청풍을 잇는 지방도가 남북 방향으로

나 있어 제천 시가지를 통하는 교통로를 한눈에 감제할 수 있는 요충지에

해당한다.

[형태]

성산성은 성산 정상부를 에워싸고 축조되었는데,

전체 둘레는 630m이며 평면 형태는 대개 삼각형에 가깝다. 성벽은 북쪽이

높고 남쪽이 낮은 지대를 통과하고 있는데, 북쪽 성벽의 서쪽과 동쪽에서

내외 겹축된 벽체가 확인된다. 성벽 안쪽으로는 좁게는 6~7m, 넓게는

15m 너비의 평탄한 대지, 즉 내환도가 성벽을 따라 형성되어 있다.

[현황]

성산성은 오랜 기간 군용지로 사용되어 정상부에는

헬리포트가 있고 동쪽, 남쪽, 서쪽으로 참호가 남아 있으나 성벽의 윤곽은

동남쪽의 일부 구간을 제외하고 양호하게 남아 있다. 북벽은 굴곡이

거의 없이 곧게 동쪽으로 뻗어 동북쪽 능선에서 회절한 다음 동문지까지

이르는데, 성벽 상단에 내외 겹축된 모습이 확인된다. 동벽 구간은 동문지에서

남쪽 끝의 능선을 따라 나 있으며, 성벽은 중앙의 정상부에서 남향하여

낮아지는 능선의 동쪽 사면을 따라 남쪽으로 점차 낮아진다. 일부 구간에서

석축의 흔적이 확인된다. 남쪽 성벽은 동쪽의 소로와 서쪽의 소로, 즉

서남문지까지의 구간으로, 성벽 안쪽으로 너비 15m의 평탄지가 형성되어

있으며, 성벽이 가장 낮은 지점을 지나고 있다. 서벽은 서남문지에서

서북문지에 이르는 구간으로, 성벽이 북쪽에서 남쪽으로 낮아지며 성벽

안쪽으로는 평탄한 내환도가 돌아간다.

[의의와 평가]

성산성은 당초 삼국 시대의 산성으로서 지속적으로

사용되었던 것으로 추정되었으나 지표 조사 결과 삼국 시대의 유물이

확인되지 않았다. 산성에서 확인되는 유물의 편년이 8세기에서 11세기

사이에 해당하는 것이 대부분이므로 중심 경영 시기는 통일 신라~고려

시대로 볼 수 있다. 그러나 산성의 입지와 삼국 시대 제천 지역의 역사적

배경을 고찰한다면 보다 앞선 시기에 축조되었을 가능성도 높다. 한편

『문화유적총람』에는 1896년(고종 33) 4월에 “의병대장 유인석(柳麟錫)이

왜적을 격퇴하였다고 전한다.”라고 기록되어 있어 개항기에 의병의

활동 무대였음을 알 수 있다. 이처럼 성산성은 제천 중심 지역에 위치한

산성으로 앞으로 정밀한 조사가 이루어지면 보다 구체적인 사실을 파악할

수 있을 것으로 여겨진다.」

출처 : 디지털제천문화대전

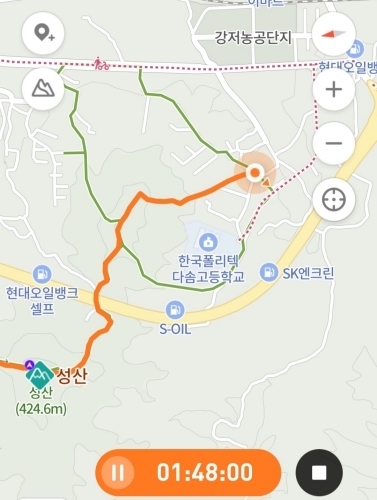

▼ 11:09 [4.58km] 옥녀봉(404.5m) 정상

10:43 헬기장을 질러 출발하여 내려가는데

옛 수레길 만나 우틀한 후 곧바로 좌틀하여

능선 등로 따라 내려가면 가야할 옥녀봉이 나무 사이로 살짝 모습을

보여주고

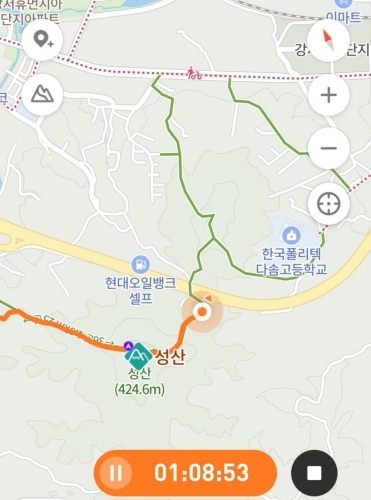

10:52 [4.02km] 삼거리에서 좌측으로 진행하는데 우측으로는 '한국폴리텍대학'으로

가는 길이라 알려준다.

옥녀봉이 제법 웅장한 모습으로 솟은 모습에 압도되고 좌측으로 틀어

내려가면

북부로와 북부로를 건너가는 육교형 생태 통로가 내려보이고 10:56

[4.15km] 생태 통로를 지나간다.

10:57 '옥녀봉 등산로 안내도' 세워진 지점에서 우측으로 올라가는데

안내판에는 「옥녀봉에 얽힌 이야기들」이라는 제목으로 요약하여 옥녀봉을

설명해 준다.

보다 더 자세한 이야기는 네이버를 검색하여 전재한다.

「옥녀봉에 얽힌 이야기들」

「충청북도 제천시 금성면에서 옥녀봉과 관련하여 전해 내려오는

이야기.

<개설>

「옥녀봉에 얽힌 이야기들」은 제천시 강제동과

금성면 동막리에 걸쳐 있는 옥녀봉에 대한 지명유래담이자, 총각은 선녀의

손을 잡고 무지개를 타고 하늘로 승천했다는 신이담이며, 열을 지키려고

왜군에게 죽임을 당하는 옥녀(玉女)의 정절담이다. 옥녀봉은 그 주봉의

꼭대기가 바위로 되어 있고, 거기에 서 있는 소나무가 마치 옥녀가 머리를

풀고 있는 형상이라 ‘옥녀봉’이라 불린다. 비가 오지 않아 심한 가뭄이

들면 주민들은 옥녀봉의 꼭대기 바위 위에 뚫어진 작은 구멍에 약손가락을

넣고 비오기를 빈다. 그 구멍은 옥녀가 끼고 있던 반지가 들어 있는

구멍이라 전해 오기 때문이다. 또한 옥녀봉 바로 아래는 하늘에서 선녀가

내려와 목욕을 할 만큼 맑고 깨끗한 물이 가득했던 연못이 있다.

<채록/수집 상황>

1982년 충청북도에서 발행한 『전설지』에 실려

있다. 또한 1999년 한국국악협회 제천시지부에서 간행한 『전설지』와

2004년 제천시지편찬위원회에서 발간한 『제천시지』 등에도 이를 참고하여

동일하게 수록하고 있다.

<내용>

첫째, 선녀들이 하늘과 땅 사이를 마음대로 오갈

수 있었던 아주 아득한 옛날의 일이었다. 옥녀봉 아래 마을에는 한 젊은

총각이 살고 있었다. 하루는 갑자기 하늘이 캄캄해지면서 번개와 천둥소리와

함께 소나기가 옥녀봉 아래로 쏟아지기 시작했다. 총각은 어쩔 줄 몰라

나무 밑에서 비를 피했다. 그러나 하늘이 총각을 놀리기라도 하듯 금세

옥녀봉 동쪽 기슭 하늘에 아름다운 옥색 무지개가 걸쳐지더니, 하얀

용마 한 필이 무지개를 끌고 내려오는 것이 보였다. 총각은 꼭 무엇에

홀린 것 같았다. 총각은 단숨에 옥녀봉 중턱까지 치달아 올랐다.

정상까지 얼마 정도 남았을까? 용마가 보이고

그 너머에는 옥같이 맑은 물이 고인 연못이 보였다. 총각은 그 순간

숨이 막히는 듯했다. 연못에서 삼단 같은 머리를 늘어뜨린 말로 표현할

수 없을 만큼 아름다운 여자가 목욕을 하고 있었다. 총각은 얼른 나무

그늘에 몸을 숨기고, 아름다운 여인이 목욕하는 모습을 넋이 나간 사람처럼

지켜보았다. 이윽고 목욕이 다 끝난 여인은 용마를 불러 수레에 탔다.

거짓말처럼 하늘이 다시 컴컴해지더니 번개와 천둥이 치며 소나기가

쏟아졌다. 총각은 이 일들을 소상히 어머니께 이야기했다. 그 소리를

듣던 늙은 어머니는 탄식을 했다.

“얘야, 네가 못 볼 것을 보았구나. 이제 큰

걱정이구나. 네가 본 여인은 하늘에 계신 옥황상제(玉皇上帝)를 모시는

선녀란다. 선녀는 가끔 지상에 내려와 맑은 물로 목욕을 한단다. 그러나

만일 그 목욕하는 모습을 본 사람은 옥황상제의 노여움을 사서 큰 벌을

받는다더구나.” 총각은 한편으로 두려운 마음이 일어났으나, 한편으로는

옥같이 아름다운 선녀의 모습이 잊히지 않았다. 총각은 아름다운 선녀의

모습을 다시 한 번 보았으면 하는 생각이 들었다.

그런데, 그날 밤 총각은 꿈을 꾸었다. 아름다운

선녀가 다시 나타나 자기를 보고 싶으면 그 연못으로 찾아오라는 것이다.

이튿날 총각은 옥녀봉 연못을 찾아갔지만, 선녀는 내내 내려오지 않았다.

이미 선녀에게 넋을 잃은 총각은 언젠가는 내려오겠지 하는 마음으로

날이면 날마다 그 연못을 찾아갔다. 그러다가 젊은이는 못가에서 치성을

드리기로 했다.

어느 날, 총각은 그날도 못가에서 치성을 드리고

있는데 갑자기 하늘이 컴컴해지더니 천지를 뒤흔드는 것 같은 요란한

천둥이 일어났다. 총각은 번개와 천둥소리에 그만 까무라치고 말았다.

총각이 정신을 차렸을 때 연못에서는 선녀가 목욕을 하고 있었다. 기뻐

어쩔 줄을 모르는 총각 앞에 목욕을 마치고 옷을 입은 선녀가 다가왔다.

“옥황상제께서 당신을 데리고 오라 하십니다.” 선녀는 손을 내밀어

총각의 손을 덥석 잡았다. 총각은 선녀의 부드러운 손에 잡혀 제정신이

아니었다. 총각의 손에는 선녀가 끼고 있는 반지가 쥐어졌다. 다시 하늘이

캄캄해지고 번개와 천둥, 그리고 소나기가 내린 다음 무지개가 연못에

와 박혔다.

총각은 선녀의 손을 잡고 무지개를 타고 하늘로

올라갔다. 그때 총각의 손에서 선녀의 반지가 아래로 떨어졌다. 반지는

옥녀봉 꼭대기의 바위에 가서 박히면서 손가락만한 구멍이 뚫렸다. 하지만

누구도 하늘로 오른 총각이 어떻게 되었는지 아무도 모른다. 다만 옥녀봉

꼭대기의 바위에 난 구멍에 손가락을 넣으면 옥황상제가 노하여 비를

내린다는 것이며, 옥녀봉은 목욕하느라 머리를 풀어 내린 선녀의 모습을

하고 있다고 전한다.

둘째, 하늘의 선녀인 옥녀는 옥녀봉 옆 연못까지

내려와서 목욕을 하고, 하늘로 다시 올라갈 때 금반지를 잊고 바위에

놓아둔 채 그냥 가버리고 말았다. 반지를 잃은 옥녀는 다시는 지상에

내려올 수 없게 되었고, 바위에 놓아둔 반지는 오랜 세월 동안 바위

속으로 들어가 버렸다. 이 이야기가 사람들에게 퍼지자 금반지를 얻으려는

사람이 수없이 이곳을 찾았으나 금반지는 보이지 않았다. 그러던 중

임진왜란이 일어났다. 이곳까지 쳐들어온 왜군이 그 소문을 듣고 산으로

올라가 바위를 뒤졌으나 찾지 못하였다. 화가 난 왜군은 바위 구멍에

마구 총을 쏘아댔다. 바위의 부서진 조각들이 날아가 옥녀가 목욕을

했던 못을 메워 버렸다. 부서지지 않은 바위에는 총탄이 들어간 자국이

있는데, 가끔 이곳을 찾는 사람은 바위 구멍 속에서 달그락 달그락 금반지

움직이는 소리를 들을 수 있다고 한다.

셋째, 임진왜란을 일으킨 왜군은 삽시간에 금성면까지

쳐들어왔다. 청풍에서 머물고 있던 우리의 관군과 의병은 왜군을 맞아

싸우면서 금수산 밑에 사는 주민들 모두 지금의 양화리 성산에 올라오도록

하여 토성을 쌓고, 군량을 비축하는 등 싸움에 대비하였다. 성산 아래에는

눈먼 어머니와 남의 일을 도와주면서 살고 있는 옥녀라는 효성스러운

처녀가 살고 있었다. 하루는 밭일을 하는데, 사슴 한 마리가 왜군에게

쫓기어 도망쳐 오는 것을 보고 사슴을 데리고 얼른 성산으로 올라갔다.

성산에 진을 친 우리 관군과 의병은 왜군과 치열한 싸움을 벌였으나

중과부족으로 마침내 패하고 말았다.

옥녀는 눈먼 어머니와 사슴과 함께 성을 빠져

나와 옥녀봉 밑에까지 피해 왔다. 그 때 산 위에서 왜병 서너 명이 달려

내려오더니 옥녀를 겁탈하고자 하였다. 이를 말리던 어머니를 왜병은

단칼에 죽였다. 옥녀도 왜병에 반항하다가 칼에 찔렸다. 옥녀는 피를

흘리며 가까스로 옥녀봉 꼭대기까지 도망쳤지만, 이내 숨이 끊어졌다.

이렇게 원통하게 죽은 옥녀는 마침내 바위로 변하고 말았다. 옥녀봉은

옥녀가 몸에 상처를 입고, 원통하게 죽은 옥녀의 머리 형상을 본떠 이름

지어졌다. 한편, 옥녀를 따라다니던 사슴도 왜병이 쏜 총에 맞아 피를

흘리며 옥녀봉 아래 연못 옆에 와서 죽었는데, 사슴의 피가 못으로 흘러내려

못물이 핏빛으로 변하였다. 임진왜란이 끝난 후에는 핏빛물이 차차 말라붙어

못 전체가 사슴 가죽 빛깔로 변하여 버렸다. 이렇게 해서 지금은 그

못을 찾을 수가 없게 되었다고 한다.

<모티프 분석>

「옥녀봉에 얽힌 이야기들」의 주요 모티프는

‘하늘에서 내려온 옥녀’, ‘선녀와 결혼한 총각’, ‘연못을 메운

왜군’, ‘왜군에게 죽임일 당한 옥녀’ 등이다. 옥녀는 선녀와 동일시되는

인물이다. 산이나 바위와 관련해서 전국적인 분포를 보이는 여성 설화에

등장하는 주인공이기도 하다. 옥녀는 목욕을 하기 위해 지상에 내려오게

되고, 지상에서 젊은 총각을 만나게 되어 함께 하늘로 올라간다. 이

이야기는 다시 임진왜란이라는 역사적인 사건과 연계된다. 여기서부터

선녀는 점차 인간의 모습으로 그려지며, 결국 인간처럼 정절을 지키려다가

죽음에까지 이르게 된다. 그리고 하늘과 소통의 공간이었던 연못도 메워지게

된다.」

[네이버 지식백과] 「옥녀봉에 얽힌 이야기들」 [玉女峰-] (한국향토문화전자대전)

이정표에는 옥녀봉은 500m 더 가야하고 성산에서는 650m 지나왔다고

알려주고, 서서히 고도를 높혀가다 11:00 우측에서 올라온 능선을 만나

좌측으로 진행한다.

11:05 주능선 삼거리에서 역시 좌측으로 틀어 제법 가파르게 올라가면

11:09 [4.58km] 데크 전망대로 조성된 옥녀봉(404.5m) 정상에 도착한다.

정상에 서면 동쪽 방향으로 우측 앞쪽 호명산(479.3m)이 그 뒤쪽은

갑산(732.4m) 좌측으로는 가창산(818.6m)이 조망되고

서북 방향으로는 봉황산을 위시한 산줄기와 우측 뒤로는 백곡산 용두산이

뿌옇게 조망되며

북쪽 제천 시내 너머로는 백곡산 까치산 용두산 성민봉 등이 조망된다.

11:16 출발

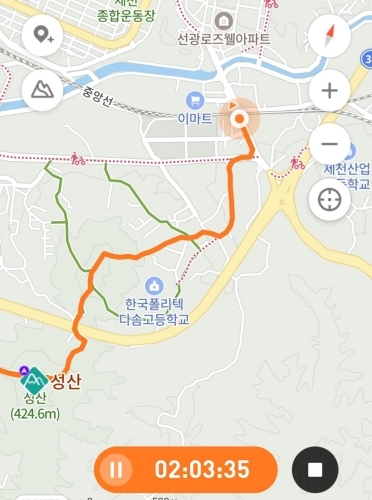

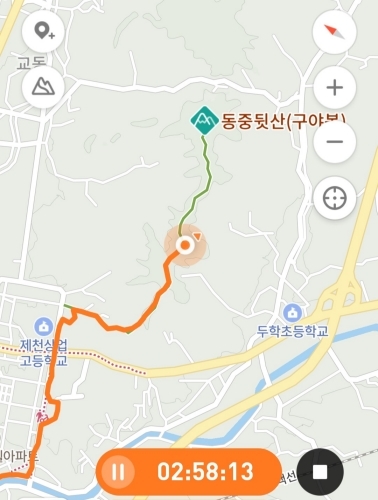

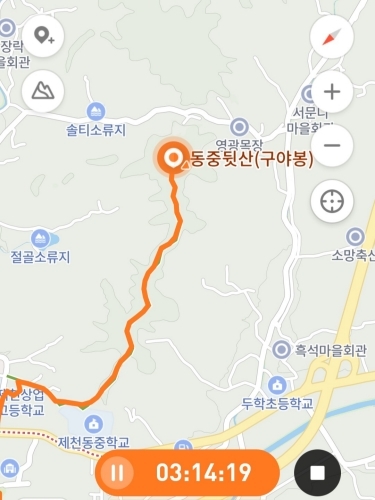

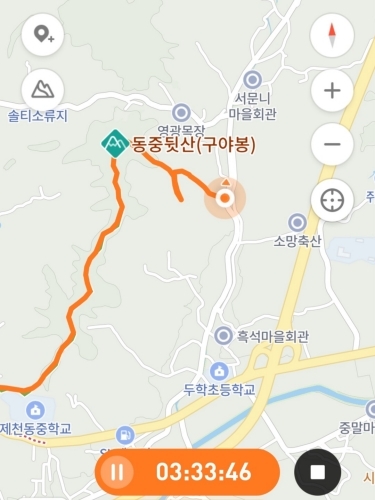

▼ 13:01 [10.4km] 동중뒷산(구야봉, 동중2봉 345m) 정상

11:18 ㅓ자형 진우골 삼거리에서 직진하고 바위 지대를 지나

평탄한 길로 내려가면

11:29 산사태로 무너진 지역을 지나가고 마을 어귀를 지나

11:33 [5.42km] 강제동 마을회관 앞에서 우틀한 후

곧바로 좌틀하여 소로를 따르고 11:35 조금 넓어진 도로 만나 우틀하고

11:37 4차선 포장도로 만나 좌틀한다.

11:43 도로 삼거리에서 우측으로 진행하고 잠시 후 11:45 같은 4차선이지만

훨씬 널찍한 도로를 따라 북진하면

11:48 [6.62km] 고가 철교 아래를 지나는데

고가 철교로는 고속열차가 아래로는 일반 중앙선 열차 철로인 듯하다.

11:52 사거리 교치로에서 우측 횡단보도를 건넌 후 좌틀하고 11:54

다리 건너 우틀하면 개천변에는 활짝 핀 벚꽃이 도열해 있고

11:57 사거리에서 좌틀하여 북진한다.

도로 반대편으로 무단횡단하여 계속 북진하는데 공원인 듯한 지점에서

12:02 우측 계단으로 올라가 보니 벚꽃이 흐드러지게 만발한 소공원에

들어가게 된다.

에어 먼지털이로 신발과 옷을 털고 정자 보이는 둔덕으로 올라가면

12:08 [7.74km] 아담한 팔각정자가 세워져 있다.

팔각정을 넘어 내려가면 축구장과 테니스장이 조성되었고 나무계단으로

내려 좌틀하면

12:09 헤어졌던 도로를 다시 만나 우틀하고 12:12 사거리 교차로에서

직진하면 12:16 [8.35km] 우측 둔덕에 길이 보여 올라가 보기로 한다.

능선 따라 조성된 등로 우측은 사유지 경작지 울타리가 쳐저있고

등로는 더 이상 능선으로 이어가지 않아 좌측 민가쪽으로 내려가면

좌측에서 이어진 도로를 만나 우틀한다.

12:24 [8.69km] 좌우로 갈리는 지점에서 우측 길이 동중뒷산 들머리이고

제천 동중학교 담장에 가로막혀 좌측으로 비켜 지나가면 뚜렷한 등로를

만나 고도를 높혀가고

우측에서 올라온 능선을 만나 좌측으로 휘어가는데 등로 우측으로

동중학교가 내려다 보이고

12:32 [9.02km] 주능선 삼거리를 만나 좌측으로 진행한다.

예상 밖으로 등로는 잘 나있고 수많은 산객들이 남긴 흔적으로 다져진

등로에는 소나무가 빼곡하고

12:41 삼거리에서 우직진 올라가면

12:43 [9.58km] 동중1봉(344m) 정상에 도착한다.

12:48 동중1봉에서 좌측으로 나무계단 따라 내려가면 우회한 등로를

만나 같이가고

몇 차례 완만하게 오르고 내리고 올라가면

13:01 [10.4km] 동중뒷산(구야봉, 동중2봉 345m) 정상에 도착하게

된다.

동중뒷산은 제천 동중학교 뒷산으로 쉽게 붙어진 이름인데 별칭인

구야봉은 유래는 찾을 수 없다.

정상 좌측 아래로는 체력단련장과 쉼터가 마련되어 있는데 동중3봉이

우측 680m 떨어져 있다하여 13:04 동중3봉을 향해 출발

▼ 14:23 [15.0km] 애뒤산(향림봉 324,5m) 정상

13:05 첫 번째 갈림 삼거리에서 뚜렷한 우측으로 진행하고 13:10

[10.7km] 두 번째 삼거리에서도 뚜렷한 우측으로 진행해 보지만

동중3봉으로 추정되는 봉우리는 나타나지 않아 다시 돌아가 두 번째

삼거리에서 가지 않았던 방향으로 진행해 보지만

여전히 동중3봉은 찾을 수 없어 마을로 내려가 13:21 좌측으로 틀어가다

13:22 [11.4km] 2차선 포장도로 만나 좌틀하여 빙 돌아가야 한다.

그렇다면 동중2봉에서 첫 번째 삼거리에서 길같아 보이지 않은 좌측길로

가야 동중3봉이란 말인데 그 지점에 이정표 없는 점이 많이 아쉽다.

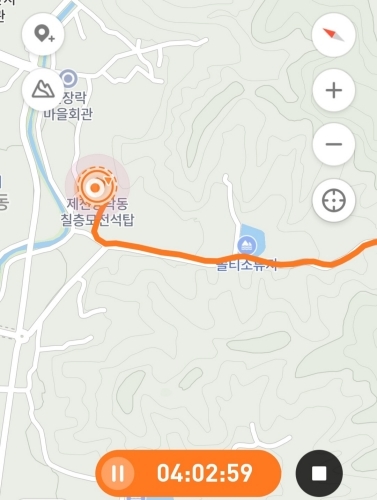

13:28 도로 삼거리에서 한번 더 좌측으로 꺾어 서진하고 고개(솔티재

추정) 하나 넘어가면

13:42 도로 우측편에 '솔티소류지'라는 작은 저수지를 지나가고 13:46

도로 삼거리에서 우측으로 진행하면

장락사와 칠층모전석탑이 보이기 시작하고

장락사에는 본당이 극락전(極樂殿)인 듯하고 뒤편으로 돌아가면 관음보살입상과

현재의 장락사를 창건한 수도승 법해(法海)스님의 공덕비가 세워져 있다.

장락사[ 長樂寺 ]

「* 예전의 대찰로 끊임없이 발전하는 사찰, 장락사(장락선원)

*

제천에 가면 제천외곽으로 뻗어진 대로변에 1000여

년을 지켜온 탑이 있다. 장락동 칠층모전석탑 또는 마을 사람들에게

장수탑이라 불리는 고탑으로 드넓게 펼쳐진 장락동 벌판 한켠에 서있다.

선덕여왕이 세웠다는 창락사에 세워졌던 고탑이 1000여 년의 세월을

버티며 그 자리에 그 모습 그대로 장수하고 있는 것이다.

제천에서 교동고개를 건너 영월로 가는 대로와

태백선 철도가 나란히 달리는 곳에 서 있는 장락사는 정거랭이 벌판

사방 오리가 절터였다는 구전이 전해진다. 이 절들의 규모가 얼마가

컸던지 오보마다 석등이요, 십보마다 불상이고, 백보마다 가람이었다고

하니, 이 탑 역시 정거랭이에 있었던 이름모를 가람의 탑이였는지 모른다.

현재 그 유구가 정확히 발견되진 않았지만 본당에서

절골까지 5리 사이엔 회랑이 연하여 승려들이 눈비를 안맞고도 수도했다

하며, 사월초파일과 칠월 칠석날이면 3,000여 명의 승려가 목탁과 바라를

치고 법요식을 거행했다고 하니 정말 통일신라대 불교에 대한 불심은

대단하였음을 짐작할 수 있다.

현재는 이런 이름모를 고탑 뒤에 70년대 노승

법해스님이 모전석탑을 보호하기 위해 세운 장락사라는 사찰이 고탑의

모습을 지키며 그 명맥을 이어가고 있으며, 끊임없이 옛 대찰의 모습을

알리려는 발굴과 더불어 장락사는 유명세를 타고 있다.

* 장락사의 유래와 걸어온 길 *

장락사의 우측 넓은 벌판은 옛날 통일신라시대

선덕여왕이 세웠다는 창락사가 있었던 곳으로, 이곳을 지나 태백선철도를

건너면 높이 9.1m의 칠층모전석탑과 만나게 된다. 이곳에 장락리 옛

절터가 한창 발굴 중에 있으며, 칠층모전석탑 뒤로 장락사가 있다.

현재 장락사가 자리한 곳은 옛 문헌에 보이는

정거랭이 벌판으로 정거랭이 사방 오리가 옛날 창락사(昌樂寺)가 있었던

절터라고 하니 이곳에 큰 사찰이 자리하고 있었음이 틀림없다. 또 장락동

칠층모전석탑과 그 주변에서 금동불상, 금동편, 그리고 백자편이 발견되어

그 심증을 확인해 주고 있다.

하지만 모전석탑이 세워졌던 절이나 모전석탑

자체에 대한 문헌기록은 전하는 바가 없어 사찰이 언제 창건되었고 언제

폐사되었는지 그 유래를 알 수 없다.

현재의 장락사는 송학산 강천사에서 수도하던

수도승 법해(法海)스님이 1964년부터 상주하면서 불사를 일으켜 창건한

것으로, 탑 뒤에 초막을 짓고 주석한 후인 7년 후에 법당을 신축하여

지금의 장락사를 창건하였다고 한다. 이후 법해스님은 탑 주변을 정비하고

꾸준히 불사하였으나 노쇠하여 1973년 2월 9일에 열반하자, 그해에 성원(聖元)스님이

주석하면서 관음전을 신축하고 석조관음보살입상을 봉안하여 지금의

가람을 이룩하였다.」

[네이버 지식백과] 장락사(제천) (대한민국 구석구석, 한국관광공사)

장락사에서 서쪽편에 있는 칠층모전석탑과 옛날 대사찰이었던 창락사(昌樂寺)

터를 시계 반대방향으로 돌면서 구경하는데 창락사(昌樂寺) 터는 황량한

모습으로 존재하여 세월의 무상함을 느끼게 한다.

한바퀴 돌아 13:52 [13.4km] 다시 장락동 칠층모전석탑 앞에 서 보니

경주 분황사 모전석탑이 생각난다.

제천 장락동 칠층모전석탑[ Seven-story Stone Brick Pagoda in

Jangnak-dong, Jecheon , 堤川 長樂洞 七層模塼石塔 ]

「충청북도 제천시 장락동에 있는 통일신라시대의 7층 모전석탑.

1967년 6월 23일 보물로 지정되었다. 점판암이며, 높이 9.1m이다.

제천시내에서 동쪽으로 약 2km 떨어진 절터에

있으며 일대가 전답이어서 절터의 규모는 알 수 없다.

기단은 단층으로 몇 개의 자연석으로 짜고, 탑신부를

올렸으며 초층 4우(四隅)에는 높이 1.37m, 폭 0.21m의 화강석주를 세웠다.

이러한 수법은 다른 전탑이나 모전탑에서 볼 수 없는 것이다. 또 남북

양면에는 화강석으로 문주(門柱) 2주(柱)를 세우고 미석(楣石)을 얹어

방광(方(木匡):높이 1.37m, 폭 1.08m)을 만들고 문비(門扉)를 달았는데 남면의

것은 상실되었다.

옥개는 상·하 모두 층단을 가진 전탑

특유의 형태를 하였고 추녀도 단촉(短促)되었다. 추녀는 수평으로 평박(平薄)하고

각 우각(隅角)에는 상하로 풍령공(風鈴孔)이 뚫렸으며 일부에는 풍령을

달았던 철제 고리가 남아 있다. 상륜은 전실되었으나 7층 옥개석 정상에

1변 70cm의 낮은 노반만이 남아 있다.

이 석탑은 1968년 해체·보수할 때 5층

옥신부에서 길이 50∼54cm, 높이 31cm의 네모형 화강석재가 나왔고,

그 중심에 한 변 13.5cm, 길이 4.5∼5.5cm의 방공(方孔)이 있는데 이것은

사리공인 듯하다. 7층의 옥개 상면에서 꽃 모양이 투각된 청동편(靑銅片)이

발견된 것으로 보아 정상에 청동제 상륜이 있었던 듯하다.」

[네이버 지식백과] 제천 장락동 칠층모전석탑 [Seven-story Stone

Brick Pagoda in Jangnak-dong, Jecheon, 堤川 長樂洞 七層模塼石塔]

(두산백과 두피디아, 두산백과)

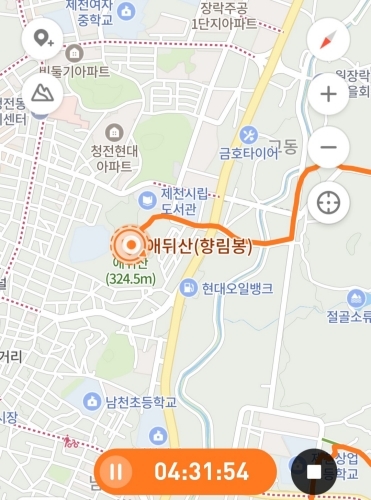

13:57 칠층모전석탑을 떠나 도로 따라 남진하다 14:05 우틀하여 서진하고

14:07 '고암제3교'로 장평천의 지류인 용두천을 건너가면 진행 방향으로

애뒤산이 보이고

14:09 장락동 마을회관을 지나 14:15 [14.7km] 제천 시립도서관 가는

도로에서 좌측으로 들어가면

골짜기 따라 조성된 등로를 이어 올라가고

14:21 정상 등로를 만나 좌틀하면 살짝 오르막이고

향림봉(鄕林峯)이라 표기된 정상석을 먼저 만나고

14:23 [15.0km] 쉼터 조성된 애뒤산(향림봉 324,5m) 정상에 올라선다.

애뒤산은 관아(衙)의 뒷산이란 뜻으로 한자로는 아후산(衙後山)이

되는데 아후산(봉)은 중앙동에 있는 칠성봉의 제6봉에 해당되는 별개의

봉우리라 혼동할 수밖에 없겠다는 판단이다.

14:27 출발

▼ 15:10 [16.6km] 수도산(281.8m) 정상

애뒤산 정상 여러갈래 길에서 남동 방향으로 내려가면 택지 조성

중인 절개지와 공터로 내려가 14:35 우틀하면 남서진하게 되고

14:39 큰 도로에서 횡단보도 건너 산쪽으로 올라가면

이 곳이 '교동근린공원'이라 하는데 철망울이 둘러쳐진 사찰(복천사)

방향으로 진행하다

복천사[ 福泉寺 ]

「복천사(福泉寺)는 충청북도 제천시 독송정산(獨松頂山)

자락에 자리한 재단법인 대한 불교 육주회 사찰이다. 독송정산(獨松頂山).

복천사가 있는 남산의 이름이다.

이곳은 조선시대 향교가 있던 향교골로 독순봉,

또는 독심정(獨深頂)이라고도 불리는 곳이다. 제천의 명동 한복판에

있으며, 제천 사람들은 이곳에서 먼 옛날 전설 속의 인물들을 만난다.

생육신의 한사람 원호, 그리고 학다리 처녀.

조선 초 생육신의 한 사람인 원호(元昊)는 단종이

폐위되어 영월에 유배되었다는 소식을 듣고 제천현 동헌 앞산인 이곳에서

청량포를 향해 망배하며 통곡하였다. 그로 인해 이름 지어진 독심정.

우린 독심정이란 이름에서 망부석처럼 한 임금을 위해 절개를 굳힌 생육신의

절개에 탄복한다.

또, 향교골 한 선비의 딸에 대한 사랑이 드리워진

곳. 딸이 항상 나들이가 즐겼던 자리에 딸의 시신을 묻어주려는 아버지의

마음은 죽은 딸에 대한 절절한 사랑을 느낄 수 있다. 산신에 대한 두려움과

마을 주민들의 방해로 결국 딸의 시신을 독송정산에 묻진 못했지만,

아름다운 학의 모습으로 승천하여 그 흔적을 남겼다.

학다리. 이곳이 바로 그곳으로 수많은 이들이

복천사를 찾을 때 전설 속 두 주인공의 이야기를 쫓는다. 지금은 그

옛날 독송정의 모습은 남아 있지 않지만 힘들게 올라선 언덕에 자리한

자그마한 절에서 원호의 영혼과 학다리 처자의 숨결을 느낄 수 있다.

사찰과 함께 100여 년의 넘게 독송정에 홀로선

소나무가 바로 그들의 영혼이 아닐까? 홀로선 소나무라는 산 이름처럼,

복천사에 가면 산신각을 둘러싼 송림숲이 사찰을 찾는 이들을 반긴다.

지금 그곳에서 독송정의 산신은 찾을 수 없지만

항상 제천의 시가지를 바라보며 제천의 안위를 기원하는 스님의 염불소리는

언제까지도 산신의 가피처럼 제천 시가지에 울려 퍼질 것이다.」

[네이버 지식백과] 복천사(제천) (대한민국 구석구석, 한국관광공사)

좌측으로 틀면 데크 계단을 올라가야 하고

14:46 [15.8km] 운동 시설과 쉼터 공터로 조성된 독순봉(310.2m) 정상에

올라서는데

우측 연두색 철망울에 매달린 선답자 표지기로 독순봉임을 알겠다.

인근에는 두학동(頭鶴洞)이 있다는데

「옛날에 제천향교 뒷산 독순봉에서 학 두 마리가 날아오다가

한 마리는 학다리에 떨어져 죽고, 한 마리는 바람부리 서쪽에 있는 학들에

떨어져 죽었다 전하는데, 학들 동쪽의 단양군 어상천면 자작리(自作里)를

편입하면서 학의 머리 쪽이 되므로 두학(頭鶴)이라 하였다. 학들은 두루미

서식처로 작은황새골, 큰황새골, 오리골 등의 지명이 전한다. 학들 옆에

있는 마을은 학평(鶴坪)으로 불린다.」

[네이버 지식백과] 두학동 [頭鶴洞] (한국향토문화전자대전)

14:51 독순봉 정상을 출발하여 남쪽 방향 가파른 데크 계단을 내려가고

평탄한 흙길을 만난 후

다시 데크계단을 내려간 다음 좌측으로 내려가 포장도로를 무단횡단하여

골목으로 들어가면

수도산이 보이고

15:08 [16.6km] 데크계단으로 올라가면 우측에는 육각정자가 보이고

15:10 [16.6km] 전방으로는 사각정자와 소공원으로 조성된 수도산(281.8m) 정상에

도착한다.

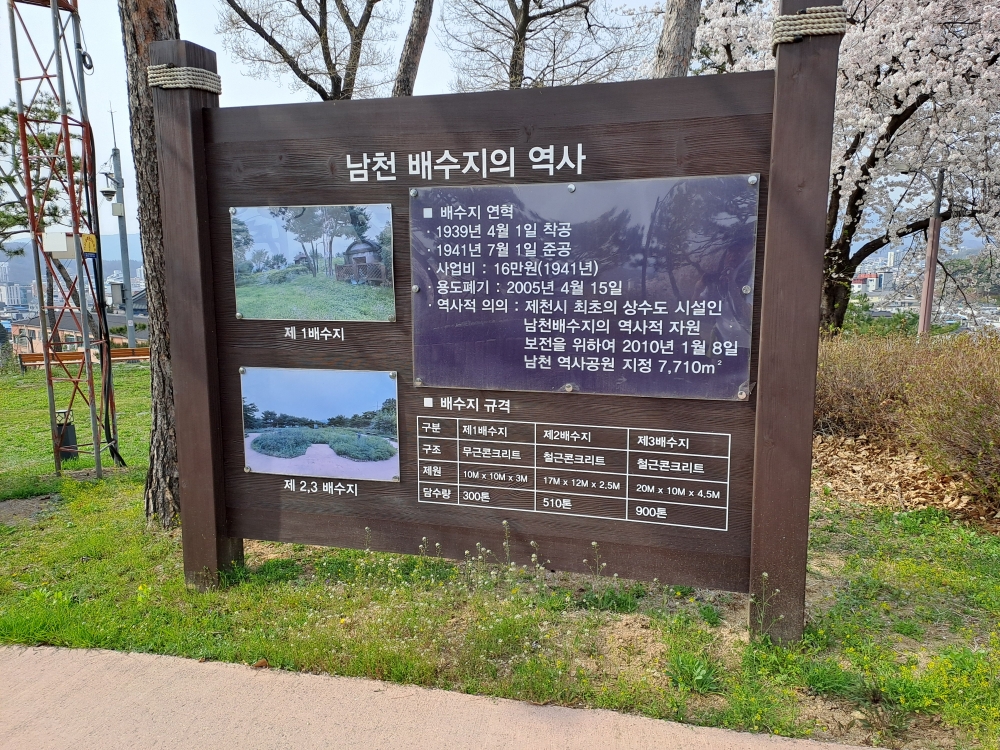

여기가 제천시 최초의 상수도 시설이였던 '남천배수지'인데 지금은

용도 폐기하고 역사적 자원보전을 위하여 '남천역사공원'으로 조성하였다

한다. 수도산이란 명칭도 거기서 인용된 듯하다.

15:14 수도산 정상에서도 여러갈래 길이 있으나 대충 방향 잡고 내려가

남산(정봉산)의 위치를 정확히 몰라 이 길 저 길을 헤매다 15:27 남산(정봉산)

들머리를 찾아내어

야자멍석과 계단으로 올라가면

15:30 남산(정봉산 275.1m) 정상에 올라서는데 이제부터는 제천시의

북두칠성 형상을 닮은 일곱 개의 봉우리를 찾아 나선다.

|